滕尼斯的社会学体系

-

德国社会学传统

-

生平与著述

-

《公社与社会》

-

对社会生活的构成及形态的研究

-

社会学体系中的其他类别

-

科学研究中的价值问题

-

“没有滕尼斯的奠基性著作,就无法谈论现代德国社会学。”

-

虽然在19世纪,尤其在马克思和谢夫勒那里,已经出现了朝向社会学的某种趋向,但这种趋向主要采取的形式还是将社会学和历史哲学综合起来。正是滕尼斯的伟大成就,使得社会学脱离了这种综合,成为一门独属于自己的社会科学。

德国的社会学传统

- 在19世纪大部分时间中一直落后的德国社会学从滕尼斯开始呈现出强进的势头,而且这种势头在反对孔德和斯宾塞的社会学方面比迪尔凯姆和心理主义者走的更远。以滕尼斯、韦伯、齐美尔为代表的德国学者不仅反对百科全书式的社会学,而且认为:

-

社会学研究的是社会关系,它必须在不同的社会关系之间作出区分,即作为一门特殊科学的社会学应该研究社会关系或社会互动的“形式”,而不应涉足其他各门社会科学所研究的具体“内容”;

-

因为人类社会有其特殊性,因此,社会学研究不能简单地照搬自然科学的那套方法,我们应该将“理解”引入社会学的研究。

德国的社会学传统

- 尽管每位德国学者的具体理论不尽相同,但在上述两点上却是基本一致的。为此,这一理论流派被称作解释社会学interpretative sociology,或人文主义社会学humanistic sociology、形式社会学formal sociology、分析社会学analytical sociology;如果与社会事实范式、社会批判范式和社会行为范式相对应,我们也可以称其为社会释义范式social definition paradigm。

反实证主义思潮的兴起

- 历史主义兴起:历史批判与浪漫主义

正是在历史批判与浪漫主义的汇聚中,影响了社会学转向的历史主义脱颖而出。

-

(1)历史批判

-

德国人倾向于将“自然”和“历史”视为在某种意义上各有其特征的两个截然不同的世界。

-

德国人无法接受英法实证主义所倡导的用自然科学的概念和方法来说复杂人类历史的做法。

反实证主义思潮的兴起

- 德国思想中的浪漫主义传统

-

罗素:浪漫精神隐伏于人性与社会环境的最深处。是孤独本能对社会约束的反抗。

-

浪漫主义极度反感整齐划一、普遍性、可计算性的简单性;为标准化抱着美学上的反感;对平庸无为深恶痛觉。

-

浪漫主义追求地方色彩,凭借着想象力去努力重建在空间、时间或文化条件上相隔甚远的人们的独特生活;崇拜个体性、个人、沉溺于神秘的、情绪性的、新颖的和非凡事物。

反实证主义思潮的兴起

- 历史主义的反实证主义观点

-

历史主义充分体现德国人文主义传统,它拒绝将世界秩序化的实证主义观点。

-

(1)反对实证主义将自然科学研究的方法推广到社会历史领域的研究,强调社会历史过程及其认识方法的特殊性。

-

(2)反对实证主义力图揭示社会历史发展一般规律的做法,强调对社会历史过程的个别人物和个别时期的认识;

-

(3)反对实证主义将本质上形形色色的现象归结为简单的要素和规律的倾向,而着眼于对综合的概括作要素的分析。

生平与著述

-

1855年出生于德国富裕的农民家庭。

-

1964年以古代文化研究的论文获哲学博士。

-

大学毕业之后,滕尼斯曾潜心于哲学和国家学说的研究。他对霍布斯的学说进行了仔细钻研。

-

1881年,他以《霍布斯哲学注释》的论文获得基尔大学哲学学院授课资格。在这本书的结尾处,他首次运用了“公社”和“社会”两个重要概念。同年,撰写了题为《公社与社会》(副标题为《文化哲学原理》)的论文,对以上两个概念作了更详尽的说明。

-

1878—1879年,他是著名统计学家恩格尔在普鲁士统计局主持的讨论班的成员。

- 直到1912年,《公社与社会》这部著作以《纯粹社会学的基本概念》的副标题再版之后,才名声大扬。很快,滕尼斯成为基尔大学的正教授。1921年,汉堡大学授予他法学名誉博士;1927年,他又被波恩大学授予国家科学名誉博士。滕尼斯的主要著作除了以上提到的《公社与社会》以外,还有《伦理》(1909)、《公众舆论批判》(1922)、《社会学研究与批判》(3卷本,1925—1929)、《进步与社会发展》(1926)、《社会学引论》(1931)以及《近代精神》(1935)。另外,滕尼斯的其他著作还有《托马斯·霍布斯的生平与著作》(1896)、《马克思的生平与学说》(1921)。

《公社与社会》

(一)人类共同生活的两种表现形式

- “公社”与“社会”这对范畴,是滕尼斯社会学的中的两个基本概念,是作者用来说明社会与历史发展的两个基本类型模式。或者说建立一种从社区到社会的以变迁为主题的社会学。

-

“公社”是在情感、依赖、内心倾向等自然感情的基础上形成的,联系密切的有机群体,人们的相互关系是建立在亲密的、不分你我的私人关系之上。

-

公社的主要形式有:亲属、邻里、友谊。它们以血缘、感情和伦理团结为纽带,体现“公社”生活的现实形式是:家庭、乡村以及凭借和睦感情、伦理、和宗教而建立起来的城市。社会控制在公社中依据的是习惯和传统。

-

“ 社会”则是建立在目的、利益及以此为条件的人们之间保持一定距离的基础上,契约、交换与计算关系是主要纽带。“社会”的形式是诸如股份公司、大城市、民族国家以及整个市民经济社会和正在展开的工业社会,社会控制在社会中主要依靠形式化的法律。

-

“公社”按其本质是有限的,聚结性程度高,呈密集型。整体的统一是有机的。

-

“社会”按其本质是无限扩展的,聚结性程度低,呈复合型。整体的统一是机械的。

- 在具体论述公社和社会的这些特征及相互间的区别之前,滕尼斯就写道:

“公社是古老的;社会,无论其名称,还是其现象本身都是崭新的。……对乡村生活的所有称颂都表明,人们中的社区在那里是强大的,更富于活力的;它是人类共同生活的持久和真实的形式。与社区相对应,社会是短暂的、表面化的。据此,社区应该被理解成一种活生生的有机体,而社会则是一种机械的聚合,是一种人造物。”从这样的论述中我们可以看出,尽管滕尼斯意识到了人类社会从社区发展到社会的必然性,但对这个无法忘怀家乡的田园生活的社会学家来说,更真实可感也更富有人情味的,仍然是那个Gemeinschaft。

(二)共同生活的意志类型

- 滕尼斯受叔本华的影响将意志置于非常重要的地位,他认为:“我们所称之为社会的东西,都是从人的意志中发生出来的,都是从相互联系的意向即共处的意愿中产生出来的。我为自己确定的任务就是深入到这种意志的本质中去。”

滕尼斯的意志理论有两个基本的要点:

-

(1)在他看来,所有的社会群休都是人的意志的创造物,换句话说,它们作为社会事实而存在只是因为人的意志;

-

(2)既然社会群体是人的意志创造的,那么意志的基本种类必然决定了人类相互联系的可能方式。

本质意志和选择意志

-

本质意志主要基于情感动机,指的是人们在传统的和自然的感情纽带基础上的一致性和相互融洽。

-

在本质意志中,目的和手段完全合而为一,自然地结合在一起,彼此之间没有区分。

-

在本质意志中,行动的动力来自人类内在的驱力,或者用滕尼斯的话说,“它是人类身体的心理等价物,或者说是生命整体的原则”。

本质意志和选择意志(二)

-

选择意志则主要思想动机,指的是人们那种尽量排除感情因素的纯理智思维,个人的目的性打算及人与人之间利益关系的考虑。

-

在选择意志中,则有目的和从属于目的之手段的区分,即在选择意志中,人们反复权衡利弊,而采取某种行动取决于是否有助于个人利益,表现为选择意志的思维特别关注手段对实现目的的有用性。

-

这两种意志形式分别与“公社”和“社会”的类型相对应,“公社”源于本质意志,而“社会”源于选择意志。

“公社”和“社会” 的研究意义:

-

出现在一切人类关系中,它们是所有社会生活的两种基本形式,是社会学分析的基本概念。

-

它们是社会学的认识形式和方法论工具。

“公社”与“社会”思想的不足之处

-

滕尼斯的社会学体系具有浓厚的形式主义色彩,不能对所有丰富的社会现实作出全面解释。

-

坚持客观,奉行价值中立的方法论原则的同时,在理论中暗含对“公社”的偏爱和理想化。

-

追求“在社会中重建共同体”,典型的怀旧主义者,为各种怀旧和复古的文化浪漫主义运动在他的理论中寻求根据留下借口。

关于“公社”-“社会”仍需注意的两个问题

- 西方学界对上述社会类型的两分法的批评甚多,其核心观点认为这种方法将传统与现代置于对立的位置。在滕尼斯那里,“这两种类型不是对立的。存在一种纯粹的社会类型的关系是不可思议的事。同时,即使在婚姻、家庭中,也不时会表现出社会联系的因素”。可以说,滕尼斯的公社—社会是一个连续统,任何一个特定的社会形态都不会处在这个连续统的某个极端,而是处在这个连续统的某个位置。在这种理解下,社会变迁的过程就是一个社区因素不断减弱而社会因素不断增强的过程,而不是社会即刻替代社区的过程。

- 还有一种针对滕尼斯的公社—社会理想类型的批评认为,由于这一对概念将社会关系作了形式化的解析,因此它只能用于社会形态的抽象解释,不能用于说明任何现实的社会形态。这种批评没有认识到,正是因为滕尼斯的概念经过了高度的抽象,它们才可能对不同的社会形态具有普遍的解释力。

- 1973年,帕森斯又在《对社区—社会的若干反思》一文中写道:“如果将这对概念予以分析性的界定,而不是作为完全具体的类型,这倒是与滕尼斯的地位相称的:社区以及社会在一个社会的总体结构中是一个持久的和基本的要素。”

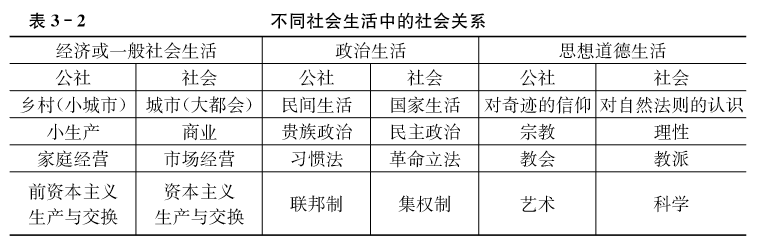

对社会生活的构成及形态的研究

(一)社会本质

-

社会本质,实际上是指构成社会的本质要素。

-

构成社会的本质要素有以下三种类型:社会关系;社会集合体;社会集团。在这三个要素中,社会关系是基础,其他两个要素不过是社会关系的两种主要表现形式。

- 社会关系

-

当个人之间不仅形成并且意识到相互之间的一定关系,并由此而产生相互的权利与义务,这时,就可以说他们之间有了社会关系;

-

这种关系是建立在双方或更多人出于相互帮助或其他方面要求的共同意志的基础之上的。滕尼斯从社会关系的种种表现形式中概括出一种 “合理的和观念的类型”,即“联盟”。在滕尼斯看来,“联盟”是社会关系的纯粹类型,任何社会关系都可以用它来衡量。

- 社会集合体

-

当个人把参与者的联合视 为达到某种目的所需要的手段,这时,形成的是社会集合体;

-

“党派”可作为“社会集合体”的理想类型。“党派”可以被理解为一种借选择意志而形成的集合体这种集合体被有意识地当作为达到特定的或不定的目标所采取的的手段。

- 社会集团

-

当人们在相互关系之上形成一定的内部组织并有着彼此之间的职能关系,这时,形成的便是社会集团;

-

“联合体”是社会集团的理想类型。联合体最本质的东西是团体的组织形式而不是团体所确定的目标。

(二)社会价值

-

当人们对某些现实或理想的对象持有肯定态度,如珍视、赞同、喜爱、钦佩、敬重等心态情感,这些对象就获得了价值。

-

社会价值包括经济价值、政治价值、思想道德/伦理价值等。

-

社会价值以社会本质为前提,处于同一关系/团体的人们对某种对象的基本态度往往一致,从而价值追求也相同或相似。

(三)社会规范

-

社会规范是行动或日常行为的规则,从理性生物人的愿望出发,规定他在什么情况下该做什么和什么情况下不该做什么。

-

“任何规定即是否定”。

-

规范的普遍性——个别的命令或禁令、具有时空针对性的禁令不是规范。

-

社会规范鲜明而集中地表达了一定社会关系、社会集合体和社会集团的意志内容。

(三)社会规范

-

成为规范的关键:

-

规范针对的人本身有无建立规范的要求,是否承认和统一。

-

社会规范包括三种形式:秩序、法、道德。

-

在公社中,秩序基于和睦/风俗,法基于伦理/习惯,道德基于宗教;

-

在社会中,秩序基于常规/时髦,法基于法条和立法程序,道德基于公共舆论。

(四)社会相关物

社会学体系中的其他类别

-

一般社会学

-

专门社会学

- 纯粹社会学、应用社会学、经验社会学

(一)一般社会学

-

一般社会学是关于“纯粹共同生活的学说”,而不管人们有无关系或何种关系。

-

一般社会学的对象:社会生物学(人口再生产、种族划分等)和社会心理学(个人和集体的精神状态)的事实。

(二)专门社会学的分类:研究方法的差异

-

1、科学研究中有三种推理和论证过程

- (1)在高度抽象的概念体系上发展起来的纯理论

- (2)演绎系统,在这个系统中基本原理能够获得应用

- (3)通过观察和实验对应用进行归纳检验

-

2、专门社会学的分类

建构性的纯粹社会学;演绎性的应用社会学;归纳性的经验社会学

(三)应用社会学

- 应用社会学和纯粹社会学的区别:

- 后者局限于概念阐述;前者旨在利用社会学概念理解当前状况和历史变迁,最终理解人类社会的总体发展;

- 后者是静态研究,前者是动态研究。

- 应用社会学和历史哲学的区别:

- 前者以科学方式来理解历史,而后者满足于抽象思辨;

- 前者不像后者那样注重笼统的历史阐述,而是对不断变化的社会生活进行根本性分析。

(三)应用社会学

-

“公社” 和“社会”在应用社会学中表现为历史发展的两个阶段——自中世纪到近代以来,是从公社到社会的过程。 理智冷静代替了内心的热情,才智的过分发展弱化了原始生命力,所以现代社会人际关系冷漠、机械化的生活毫无生命力,人们孤立无援,不知怀疑,不知懊悔,无刚悍精神,也无宗教情绪。

-

然而,尽管人类总趋势是由公社走向社会,但公社的要素从未被完全清除,甚至还能从反面赢得强有力的新表现形式和推动力,于是出现文明的交替现象。

(四)经验社会学

-

经验社会学和纯粹社会学的区别:

- 后者对公社和社会的理解是基于人际之间的积极关系和相互肯定的行为;前者则涉及人际间的消极关系和所有社会病态现象。

-

滕尼斯在经验社会学中大量运用统计研究方法,具有开创性意义。

科学研究中的价值问题

(一)社会学研究中的价值中立思想

-

社会学否定掺杂价值因素和道德感情,主张价值中立。

-

过程手段的客观性和目的价值性——社会学只是认识和描述客观存在的东西,不致力于建立价值公设和规范,但它是为了建立自然的、正常的、正确的法权,为合理的、完善的国家和理想的立法等而努力——自然和理性的要求。

(二)社会学和伦理学的区别与联系

-

二者的联系:

-

社会学本身不是为了建立价值对象,但在实际研究中出于社会发展需要而被赋予价值取向,总是希望建立更加美好完善的社会和国家;

-

完成社会伦理学的任务——指出人类社会现实的生活道路和对种种社会体制、秩序、规范、思潮作出回答和说明,需要社会学对社会关系和社会生活的考察。

-

-

二者的区别:社会学不完全以价值为研究对象,伦理学正是以价值为研究对象的学科。

对滕尼斯的评价

-

从他第一部著作到最后一步著作,始终推崇“公社”。但早期时反对社会,后来则主张指导和改良社会。因为他从“社会”的产物——商业、科学、理性、契约、个人自由中看出了正面价值,所以后期的思想和前期做出现代文明必然衰落的论断不同。

-

他崇尚“公社” 的思想曾使他背负纳粹和军国主义同谋犯的恶名。

-

社会学理论先驱之一,他努力建立社会学特有的理论体系和独特的方法论原则,并在经验观察中贯彻使用社会学分析方法;

-

对后世影响巨大,尤其对美国芝加哥学派、帕森斯思想体系、现代社会诊断等方面;

-

推动了社会学作为独立学科在德国的兴起;

-

然而,他尚未完全清除社会哲学和历史哲学的理论痕迹,其社会学体系沿着基本概念——应用的历史理论——经验观察材料的线索构造起来。